SFCのAO入試合格者が語る対策のポイントとStudyコーデの指導の魅力とは?

2025.2.8

本記事ではSFC(慶応義塾大学環境情報学部環境情報学科)にAO入試で見事合格したStudyコーデの生徒へのインタビューをお届けします。

SFC合格の秘訣、受験期に意識していたこと、Studyコーデをなぜ選び、どのように活用したのか、そして現在の活動から今後の展望まで。

SFC志望者は必見の長編記事です。是非お読みください。

【生徒プロフィール】

篠部虹人(ささべにじと)/ 神奈川県在住 / ロボットクリエーター

名川)改めて合格おめでとう!そろそろ高校も卒業だけど、最近は何してるの?

篠部)受験期は大変お世話になりました!!

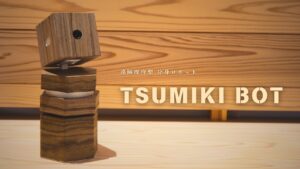

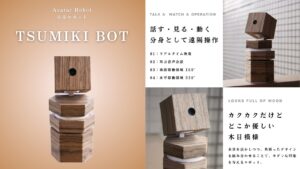

最近は受験期間にも取り組んでいた入院患児向け「振動コミュニケーションデバイス」の開発も本格的に加速させつつ、その側、車椅子生活により自由に身体を動かせなくなった患者様と二人三脚で、「遠隔操作型分身ロボット TSUMIKI BOT(積木ボット)」の開発にも取り組んでいます。たとえ移動に制約があっても自分の「いきたい場所」(職場や学校、ライブ会場など)にこのロボットを置くことで、病室からその場の風景を見たり、その場の会話に参加したり、首を振りで他の人の会話にリアクションをすることができる、そんなロボットです。

名川)相変わらずアグレッシブに多方面で活動していますね!今日は総合型選抜入試を検討している人や、特にSFCのAO入試を狙っているような人たちの助けになるべく、篠部くんの受験体験談を聞かせてほしいと思っています。よろしくです!

篠部)承知しました!僕でよければ何でもお話しします!

名川)そして私は君のロボット開発の活動を本気で応援しているし、世の中の人にも知ってほしいと思っているので、是非いまの活動や今後の展望についても紹介してほしいです。

篠部)ありがとうございます!わかりました。

ロボット開発を志した原点

名川)受験テクニックなどの前に、そもそもまずはなぜ一般入試ではなく総合型選抜・AO入試で受験をしようと考えたのかを聞きたいんだけど、恐らくそれは君の活動とも大きく関わると思うので、そこから聞かせてください。

色々なことをやっているから端的に言うのは難しいと思うけど、まずはロボット開発を始めたきっかけについて話してもらえますか?

篠部)僕がロボットを作り始めたきっかけは、幼馴染の友人のお母さんとの出会いでした。彼女は脊椎がんを患い、寝たきりの生活を送っていました。ある日、彼女が「母親として子どもたちに寄り添えないことが情けない」と話しているのを聞いて、すごく胸が痛くなったんです。何か自分にできることはないかと思い、手紙を書きました。すると返事には、「病室からでも授業参観に出席したい」と書かれていたんです。

それを読んだとき、「彼女の願いをロボットで叶えられるかもしれない」と思ったんです。そこで、病室から遠隔操作で授業参観に参加できる分身ロボット「ロボくま」を作ろうと思いました。カメラやマイク、スピーカーを搭載し、インターネットを通じて病室から授業参観の様子を見たり、会話に参加したりできるロボットです。高校二年生の夏休み、朝から晩まで部屋にこもり、1日15時間近く作業を続けるという日々を送っていました。

でも、完成間近のタイミングで、彼女は亡くなってしまったんです。ロボットを初めてお披露目する予定だった日の、わずか27時間前のことでした。あまりに突然のことで、開発は完全に止まってしまいました。何のために作っていたのか分からなくなり、手がつかなくなったんです。

でも時間が経つにつれて「彼女が亡くなった後、今の自分にできることは何だろう?」とすごく自問するようになって、僕が出した答えが「ここで開発をやめることじゃない」。

なぜなら、彼女と同じように、今この瞬間も苦しんでいる人たちがこの世界には何十万、いや何百万といるし、その人たちのためにも僕はもう一度立ち上がるべきだと思いました。

彼らと一緒にまたロボットを作り直すことこそが、彼女がこの世に生きた証を残すことだし、僕が成すべき使命なんだという風に気づかされました。

名川)ありがとう。さらっと話してくれたけど、とてもすごいことだと思う、私は最初にこの話を聞いたとき、篠部くんはSFCでも合格するだろうなと感じたのを今でも覚えているよ。

塾の仕事とは別に、全国の高校生の探究活動のメンターをしたり発表を聞いたりすることがあるんだけど、結局何が1番大切か、応援したいという気持ちを突き動かされるかというと探究や活動が「自分事」になっているかどうかだと思うんです。

その人自身の過去に何か心を動かされるような原体験などがあって、その活動を心からやりたいと思ってやっているかどうか、その熱量みたいなものは、少し話せば分かってしまう。本気度が伝わってくる人と伝わってこない人には明らかな違いがあるんだよね。

それが世界規模の課題解決でも、自身の半径10mぐらいの世界の課題解決でも、自分事として真剣に取り組んでいる人は魅力的だし、絶対にサポーターが現れる。

そしてそれは総合型選抜入試の合否を決める大学教授も一緒だと思う。この受験生をうちに入学させたいなって思うってことは、要は応援したい、サポーターになってあげたいって思うってこと。

篠部)そうかもしれませんね。逆に大してやりたいことでもないものを探究して、総合型選抜で語っても、見透かされるでしょうし、受験生本人も大学入学後に楽しめないんじゃないかなと思います。

総合型選抜(AO入試)を受験すると決めた理由

名川)そうだね。活動の原点について話してもらったけど、大学入試において総合型選抜を選択したのはなぜだったの?

篠部)はい、一般入試の対策をしている時間がないと判断したことが1番の理由です。

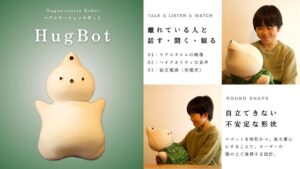

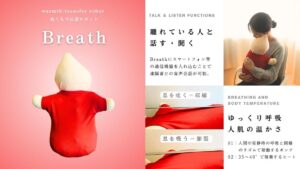

お話したようにロボット開発と医療現場での実証実験を加速させて行きたいと考えていました。「ロボくま」開発後は、親との触れ合いが制限され小児科の子どもたちに向けて、抱っこ型コミュニケーションロボット「Hug Bot(ハグボット)」や、その進化版である、ぬくもり伝達ロボット「Breath(ブリース)」といった、より人間らしいハグの感覚を追求したロボットの開発にも取り組んできました。

また3つ上の姉がいるので、一般入試の準備がどれだけ大変かはよくわかっていました。それに加えて、今、自分がロボット開発に使いたい時間を考えると、一般入試の勉強に十分な時間を割くのは難しいと思いました。だからこそ、総合型選抜の方が自分にマッチしていると感じました。

名川)一般入試から逃げたというよりは、自分の持てる時間をどうマネジメントするか吟味して判断を下した感じだね。

ここは我々もとても丁寧に判断とアドバイスをしているところなんです。やはり総合型選抜のみの受験となると、そこで不合格となった場合に即浪人が決まってしまう。しかも総合型選抜は実際合否の理由がブラックボックスでしょ。なぜ受かったか、なぜ落ちたか、点数が出るわけでもないし、永遠に分からない。だから一般入試の対策も両立しておいたほうが、後悔が残る可能性を下げることができるんだよね。

ただ篠部くんに関しては、最初に諸々の話を聞いて、総合型選抜に全力投球という方向性で良いと私も判断していました。

篠部)そうですよね!AO入試の合否って怖いなって思います。でもだからこそ、自分のテーマにしっかり自信を持てるまで没頭することが大事なのかもしれません。自分が心から信じてやっていることであれば、それが仮に大学教授に受け止めてもらえなかったとしても、別にくじけずに続けられると思います。無理に気に入られようとする必要もないし、自分の熱意をストレートに伝えるのが1番大切だと思いますね。

名川)その通りだね。そして次に大切なのは、自分がやっていること、やりたいことを「ちゃんと他者に伝えられる力があるか」だと思っていて、そこが我々塾講師の出番だとも思っています。

せっかく真剣に取り組んでいることや、大学で学びたいこと、誰にも負けない強い想いを持っていてたとしても、それを100%大学側に伝えるためには文章力やプレゼン力などのスキルが不可欠。どんなに素敵な活動でも、伝えるスキルを訓練して身につけなければ、伝わらないし評価もされないんですよね。

自分の探究の解像度を上げること、想いを正しく言語化すること・・・総合型の受験にも色々と必要な要素があるけど、なかなか高校生が自分一人でできないことも多い。

Studyコーデの講師との対話から得たもの

篠部)確かに仰る通りです。あとで話そうと思っていたんですが、僕がStudyコーデに入って1番良かったと思っているところはそこなんです。添削などのサポートももちろんなんですが、何より探究の解像度がぐんと上がったんですよね。そして解像度が上がったおかげで大学にアピールする内容も洗練されていきました。

名川先生は「合格だけをゴールにしていないな」って常々感じていました。

先生はご存知ですが、僕は最初、総合型選抜対策をしてくれる大手の集団塾に入塾したんですよね。でも大手塾では、合格実績を重視するあまり「受かりやすい大学」を勧められることが多いんです。

この塾では「自分が本当に行きたい大学」を最優先に考え、合格の可能性が低くても全力でサポートしてくれる姿勢がありました。僕の人生の軸や将来の目標を深く理解し、それを実現するために伴走してくれる塾でした。

名川)そう感じてくれていれば嬉しいな。

篠部)Zoom面談でも、いつも一緒に探究の方向性を考えてくれていたじゃないですか。

書類作成とか面接練習とかは探究の中身がしっかり煮詰まってから、本当に最後に取り掛かるって感じでしたよね。

僕が誰を助けたいのか、そもそもなぜそう思ったのか、その解決策には何がベストなのか、それを進めていくには誰に頼ればいいのか・・・・そういう僕の開発を進めていくうえで不可欠なステップや視点の気づきを対話を通してもらっていて、壁打ちをずっとしてもらっていたような感覚があります。

だからすごく楽しかったんですよ!大手塾のように受験のためだけに対策をしているというよりは、大人の視点をもらいながら自分の探究テーマを突き進んでいるような感覚があって、受験期のモチベーションをとても高い状態で保てていたんです。

名川)そうだったね。私も君との会話をただただ普通に楽しんでいたからね笑。それこそさっき話した「自分事で動いている人は応援したくなる」っていう話じゃないけど、私の中では面白いことを頑張っている青年を応援している感覚でしたね。

でも結局それがいよいよ入試ってなったときにバッチリ活きていたと思うんですよ。

とことん自分の心や頭の中に目を向けて内省して、取捨選択・葛藤しながらアクションを進めて・・・そうやって頭や身体を使ってきた人は、自然と自分の言葉で的を射た志望理由書が書けて、面接での質問にも自分の言葉でスマートに答えられるようになる。

君に関しては元々それを自分で結構できる人だったけど、Studyコーデに入ってもらって、さらにトレーニングにはなったのかなと思います。

篠部)そうですね。特にSFCのAO入試は、まさにそれが1番求められる入試だったと思います。面接は30分と長く、あれこれ深堀りをされます。想定質問などももちろん考えては行きますが、想定通りの質問なんてほとんどされません笑。自分のテーマを本当に本質的に理解して突き詰めていなければ、あの入試は乗り越えられないと思います。

やりたいことが明確で「個」が立っていないと厳しいですね。

SFCでアピールした、今とこれからの取り組み

名川)そういえば、SFCの入試にどんなテーマを持って挑んだか、まだ紹介してもらっていなかったね。まさに今の活動中の内容であり、これから実現していきたいことだと思いますが、そこを教えてもらえますか?

篠部)はい。私はSFCで、絵文字でもテキストでもない「振動」という新たなコミュニケーション手段を作り、小児科の子どもたちが離れている家族や友人と、振動を相互伝送し合う「振動コミュニケーションデバイス」を研究開発したいと考えています。

このような発想に至った背景には、入院患者向けのコミュニケーションロボット開発をしていく中で発見した「ある気づき」があります。

自身が開発してきたこれまでのロボットでは、「音声と映像」といった視聴覚コミュニケーションを通じて、離れている人々を繋げてきました。しかしこれらロボットを日本最大級の小児科国立成育医療研究センター様に持って行った際には一切使われませんでした。その理由は、「親の顔をみて、声を聞くと会えない寂しさが増す」という子どもたちの心理に起因していたことでした。こうした理由から私のロボット含め小児科では、既存のビデオ・音声通話なども子どもたち自身が使いたがらないという事実を知りました。

この経験から、視覚・聴覚ではなく「触覚によるコミュニケーション」に可能性を感じ、 音声や映像の代わりにリアルタイムで「振動」を使ってやり取りをするコミュニケーションデバイス開発に挑戦したいと考えています。

しかし、このデバイスの開発には、安心感を喚起できる振動の周波数や振幅はどんなものか、子どもが安心感を覚えるデバイスの形状はどんなものか、など未知なことばかりであったため、SFCで触覚・心理学・工学の視点を掛け合わせながら、研究していきたいと思っています。

<振動コミュニケーションデバイス(イメージ)>

名川)とても意義深く、興味ひかれるテーマだよね。私も君を通して自分が知らない世界を知れたことが貴重でした。デバイスが完成したら是非見せてくださいね!

じゃあいよいよ、SFCや他大の総合型選抜を目指す人に向けた受験の話をしていきたいなと思うんだけど、まず総合型の塾・予備校選びについて思うことはありますか?

総合型選抜入試の塾選びで大切にしたこと

篠部)そうですね、僕は先ほども話したように、最初は大手塾に入り、その後Studyコーデに入りました。

大手の集団塾では、基本的に全員が同じペースで進むため、自分のレベルや目標に合った指導が受けられないことに課題を感じていました。

僕は入塾時から「何の課題を解決したいか」「そのために何をすべきか」「どんな未来を実現したいか」が明確でした。しかし、周りには僕より先を進んでいる人もいれば、まだやりたいことを模索している人もいる。

集団授業では「自分のやりたいことを見つける方法」ばかりが取り上げられ、僕が必要としていた「合格に向けた具体的な準備」を進めることができませんでした。

特に、自分の活動を大学受験にどう活かし、どのように見せるべきかを考え、戦略的にプロデュースしていく必要がありました。そのため、1on1で密着して向き合い、戦略を立て、モチベーションを管理しながら伴走してくれる環境が必要で、それを求めてStudyコーデを選びました。

あくまでも僕の状況や求めているものから話せることで、全ての人に当てはまるわけではないと思いますが、結果的にStudyコーデにお世話になって本当に良かったです。

先ほども言ったように、自分のやっていることややりたいことに向き合ってもらえたので、受験という枠組みを越えて日々を過ごし、モチベーションを高く保てました。

名川)ありがとう!

そうですね、大手塾には大手塾のいいところもあります。例えば過去の卒業生が多い分、データを色々持っているとかね。

ただ生徒数が多いということは、それだけ一人ひとりの生徒にかけることができる時間が少なくなってしまうというのがデメリットの代表例ですね。

受験生同士のディスカッションとか、大学生との1on1とか、たまには刺激をもらえていいと思うんだけど、はっきり言ってそれって素人同士で批評し合ってるだけだからね・・・。

篠部)あとはさっきも言いましたが、合格はゴールではあるんだけど、それだけを目標にされると自分のようなタイプには息苦しさがありました。

名川)そうですね。もちろん塾の1番の存在意義は自塾の生徒を合格させることだから間違ってはいないんだけど、総合型選抜の本質ってなんだろうっていうのは個人的にはよく考えているテーマかな。

できれば篠部君のように、やりたいことを追求した先に、自然と合格に繋がるのが理想形ですよね。

さて、特にSFCを攻略するうえで大事にしていたことってどんなことがありますかね?

SFCのAO入試で合格をとるための秘訣

篠部)色々ありますが、まずは大学内の情報をしっかりと集めることだと思います。

SFCは本当にやりたいことが明確で、入学後の研究計画も具体的になっていないと、書類や面接で大学教授を納得させることができません。

なので、ほとんどの受験生が入学後に履修したい授業や入りたい研究室を具体的に決めてアピールしていきます。

そんな中で、例えば自分が名前を挙げようと思っていた教授が、実は翌年から退任してしまうとかサバティカル期間に入ってしまうなどということもあり得ます。そうすると学習計画に大きな矛盾が生じてしまうので注意が必要です。

名川)そうですね。SFCに限ったことではないですが、その点は注意が必要です。実際にどうやってSFC内部の情報を集めたんだっけ?

篠部)1番よかったのは秋に開催される「万博博覧会」に参加したことでしょうか。自分が気になる展示の場所に行き、そこにいた学生の方と色々と話をしました。自分のやりたいと思っていることがSFCで本当にできるのか、それをやるとしたらどこの研究室が最適かなど、大学生や院生の方々に質問して、連絡先を教えていただいたりしました。

秋以降も、困ったときはその方々に連絡をして追加で情報をもらったりしていましたね。

名川)振動デバイス開発のためにはSFCで何を学べばいいのか、どこの研究室がいいか、割と最後のほうまで考えていたし、都度情報ももらっていたよね。

君の熱意が伝わったからだとは思うけど、そうやって助けてくれる先輩がいたことは有難いことだったね。

篠部)はい、本当に感謝しています。

あと工夫したところは任意提出資料の見やすさでしょうか。

教授陣は当然たくさんの受験生の出願資料に目を通すので、1枚1枚隅々まで読んでもらえるとは限りません。パッと見て大事なことが伝わるような資料作りを心掛けました。

具体的には、任意提出資料で言えば1枚3秒程度で情報が伝わることを意識して作成しました。僕はNewspicksを見るんですが、スマホの縦スクロールでどんどん情報が頭に入ってくる、すごく分かりやすい記事が配信されているんですよ。そういうのも参考にしていました。

<任意提出資料の一部>

名川)いいですね。ちゃんと大学教授側の視点に立ってものを考えることはとても大切だよね。

志望理由書や自己PR書類も全部同じで、書き方ひとつで相手の受け取り方は大きく変わってきます。で、その書き方の本質って、受け取り手の視点をどれだけ持って表現しているかがとても大きいと思うんですよね。

最近は志望理由書なんかでもテクニック的な「型」みたいなものが情報として飛び交っているんだけど、このまえ某大学の先生に聞いたら「この文章構成はたぶん大手〇〇塾の指導を受けた子の文章だな」って分かっちゃうらしいです笑。

型を使うことは否定しないんだけど、まずはなるべく自分の想像力を働かせて、読み手や聞き手の視点を想定して、自分の表現方法をブラッシュアップしていく作業はしてみてほしいですね。

他に、そうやって相手の視点に立って工夫したことなどはありますか?

篠部)はい、入試直前まで活動・探究を止めない ことを意識しました。

AO入試では、面接官に対し「今も試行錯誤し、進化し続けている」という印象を与えることが重要だと思います。

例えば、面接の場で「昨日も新しい気づきがあった」「今まさに挑戦していることがある」と話せると、説得力が格段に上がります。

また、提出した書類の内容をなぞるだけでは不十分です。最新の進捗や新しい発見を加えることで、より魅力的なアピールができると思っています。

名川)さすがですね。べつに気に入られようと思ってあれこれ小細工をする必要はないんだけど、自分の本気度を伝えることや、自分の活動に説得力を持たせることは大事です。

さっき「強い想いだけじゃなくて、自分がやっていること、やりたいことをちゃんと他者に伝えられる力があるかが大切」って言ったけど、いま教えてくれたこともそこに通じるものがあるね。

今日は色々と話を聞かせてくれてありがとう!

篠部くんが取り組んできたことや工夫したことのほんの一部にはなってしまうけど、読者の人には有益な情報が多かったんじゃないかと思います。

篠部)いえいえ。これから受験をする人のお役に立てれば嬉しいです!

名川)これからも篠部くんの活動は勝手ながら見守っていますので是非頑張ってください。

振動デバイスが完成したら教えてくださいね!

篠部)わかりました!これからもよろしくお願いします!

【篠部くんのInstagram】

https://www.instagram.com/nijito_sasabe/

<Studyコーデ 総合型選抜対策コース詳細>